在云计算和IDC行业中,服务器的并发处理能力和带宽大小是两个至关重要的参数。它们直接影响到网站或应用的性能、用户体验以及业务扩展能力。本文将深入探讨服务器并发与带宽大小之间的关系,并为您提供实用的建议,帮助您优化服务器配置。

一、服务器并发的概念

1. 什么是服务器并发

服务器并发是指服务器在同一时间内能够处理的请求数量。例如,某服务器支持1000并发,意味着它能同时为1000个用户提供数据交互。高并发意味着服务器可以同时处理更多的用户请求,这对于提高网站或应用的响应速度和用户体验至关重要。

2. 并发的影响因素

CPU:CPU是服务器的核心处理单元,决定了服务器的计算能力。多核CPU可以并行处理多个任务,提高并发处理能力。

内存:内存(RAM)用于存储运行中的程序和数据。充足的内存可以减少磁盘I/O操作,提高并发处理效率。

存储:高速存储设备如SSD可以显著提升数据读写速度,从而提高并发处理能力。

网络:网络带宽和延迟也会影响并发处理能力。高带宽和低延迟可以确保数据传输的高效性。

二、带宽大小的概念

1. 什么是带宽

带宽是指单位时间内可以传输的数据量,带宽通常以Mbps(兆比特/秒)为单位,代表服务器与外界的数据传输速率。 1M带宽的理论极限速度为128KB/s ,但实际需考虑以下损耗:

案例 :若某电商首页大小为2MB,1M带宽下单个用户需约16秒加载完成。若同时有4个用户访问,页面响应时间将延长至64秒,直接导致用户体验崩塌。

2. 带宽的影响因素

网络基础设施:高质量的网络基础设施可以提供更高的带宽和更低的延迟。

地理位置:服务器与用户之间的距离也会影响带宽。距离越近,延迟越低,带宽利用率越高。

服务提供商:不同的服务提供商提供的带宽质量和服务水平不同,选择信誉好的服务商可以确保带宽的稳定性和可靠性。

三、并发与带宽的关系

1. 带宽决定并发上限

带宽大小直接影响服务器能够支持的最大并发数。带宽越大,理论上能够支持的并发数也越高。这是因为带宽决定了服务器在单位时间内能够传输的数据量,从而影响了能够处理的请求数量。

2. 并发处理能力的其他影响因素

除了带宽,服务器的并发处理能力还受到 CPU、内存、网络 I/O 等硬件资源的限制。服务器必须有足够的处理能力来响应并发请求,否则即使带宽足够,服务器也可能因为资源耗尽而无法处理更多的请求。

3. 带宽和并发的平衡

在实际应用中,需要找到带宽和并发之间的平衡点。如果带宽过大而并发处理能力不足,将导致带宽资源的浪费。反之,如果并发处理能力足够而带宽不足,服务器将无法充分发挥其性能。

4. 优化策略

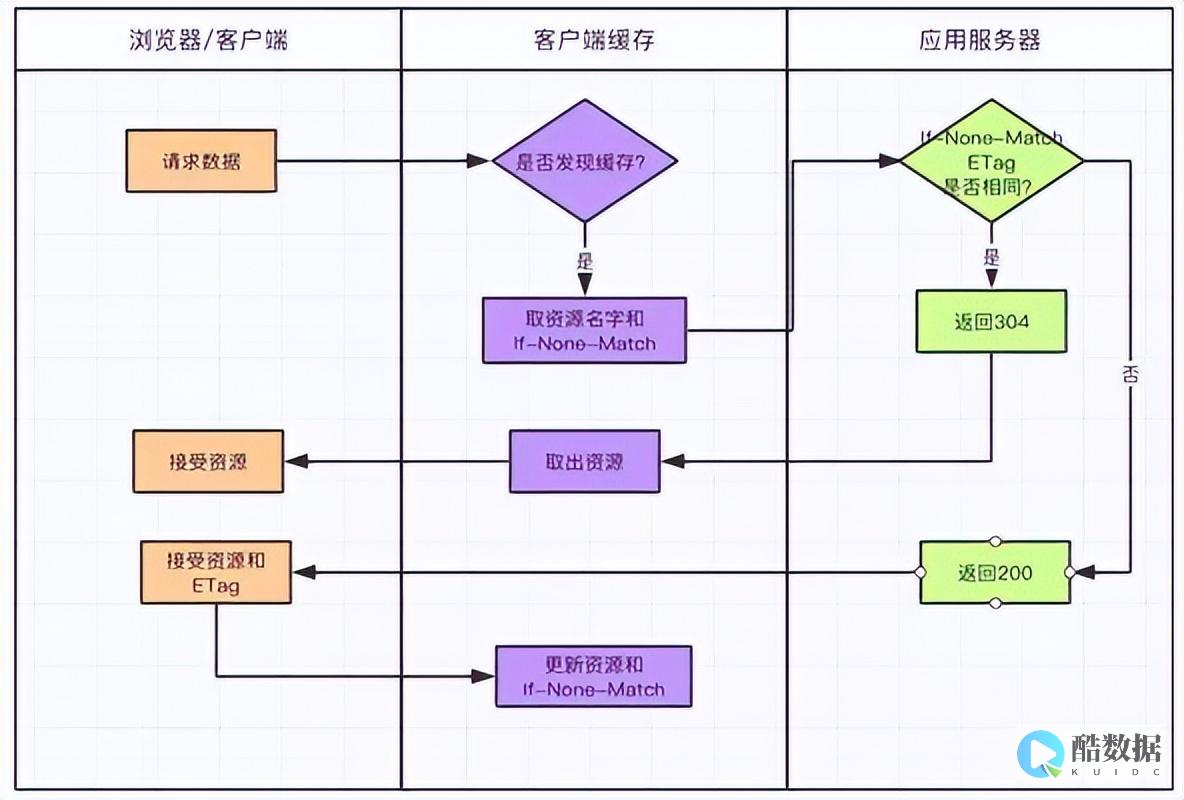

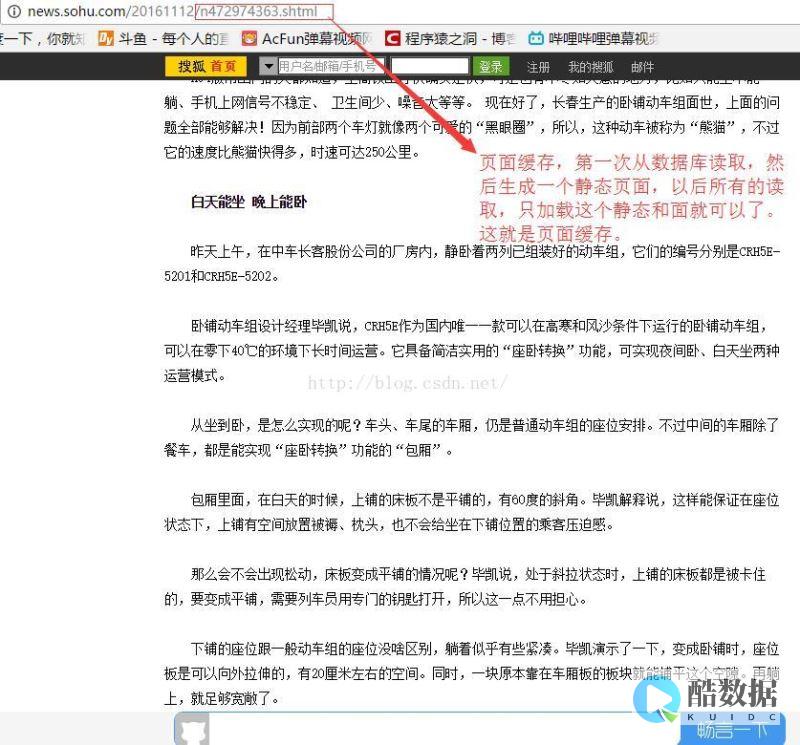

为了最大化服务器性能,需要采取综合优化策略。这可能包括升级硬件资源、优化网络架构、使用负载均衡和缓存技术等。通过这些方法,可以确保带宽和并发处理能力都能满足业务需求。

四、如何选择合适的并发和带宽

选择合适的带宽和并发配置需要考虑多个因素,包括预期的用户访问量、应用类型、数据传输需求以及预算限制。以下是一些基本的指导原则:

评估访问量:估算预期的并发用户数和数据传输需求,以此为基础来确定带宽需求。

考虑应用特性:不同类型的应用对带宽和并发的需求不同。例如,视频流媒体服务可能需要更高的带宽和并发处理能力。

预算考量:在满足性能需求的同时,还需要考虑预算限制。合理规划资源,避免不必要的浪费。

监控和调整:部署后,持续监控服务器性能和带宽使用情况,根据实际情况进行调整。

五、如何测算特定业务所需的带宽?

准确测算业务所需带宽是确保服务器并发能力的基础。以下是详细的测算方法:

1. 确定关键参数

平均页面大小:通过工具(如Google Analytics)统计网站各页面的平均大小,重点关注首页和热门页面。

峰值并发用户数:根据业务日志分析历史最高并发,或预估营销活动可能带来的流量增长。

2. 分场景计算

带宽需求(Mbps)= 并发用户数 × 单用户平均流量(Mbps)

其中,单用户流量需根据业务特性测算:

示例 :某直播平台需支持1000人同时观看1M码率的视频,则带宽需求为:1000×1Mbps=1000Mbps(约125MB/s)。

3. 增加安全冗余

实际部署时,建议在计算结果上增加20%30%的冗余带宽,以应对流量波动和突发峰值。

以下是关于服务器并发与带宽的常见问答:

问:带宽大小对服务器有什么影响?

答:带宽大小决定了服务器与其他设备或用户之间的数据传输速度和效率,影响用户访问速度和用户体验。

问:突发流量导致带宽超限时如何应急?

答:三步骤应对:①启用流量整形(Traffic Shaping)限流非关键业务;②触发云服务商的弹性带宽扩容;③启动排队机制,返回“等待页面”引导用户重试。

问:带宽足够但并发仍上不去,可能是什么原因?

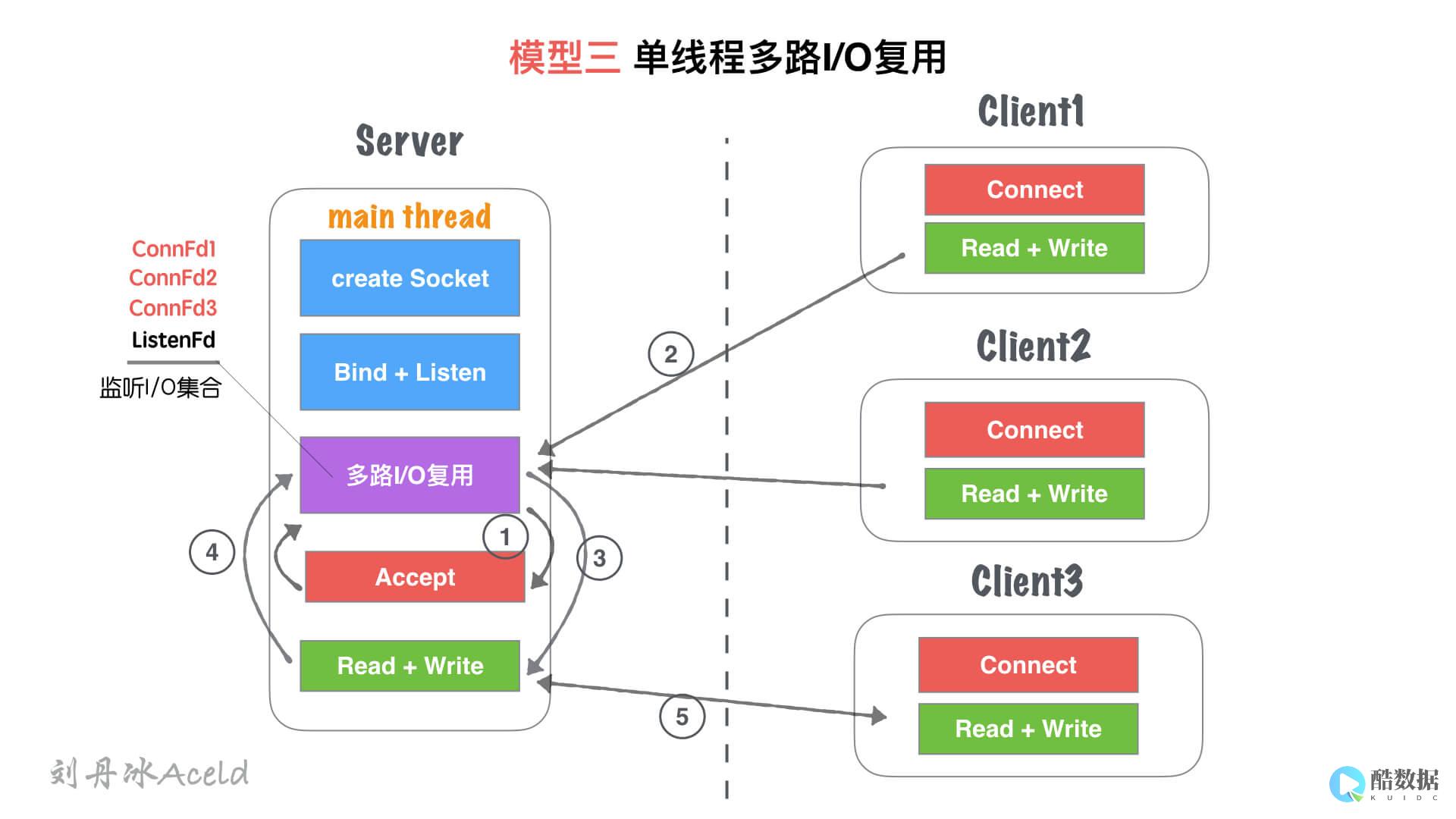

答:需排查四大瓶颈:①CPU满载导致无法处理新请求;②内存不足触发OOM(内存溢出);③磁盘I/O延迟过高;④程序代码存在阻塞操作(如未使用异步IO)。

问:虚拟化环境为何比裸金属服务器更吃带宽?

答:虚拟化层的网络协议转换会消耗约15%的带宽资源,且多租户共享可能引发资源争抢。物理机通过SRIOV技术可实现网卡直通,降低延迟。

好主机测评广告位招租-300元/3月网络游戏PING的问题,10M光纤跟20M光纤有什么区别?

都是光纤ping问题的话没区别 ping是服务器和服务器的相应速度和距离产生的和带宽没有任何关系 影响ping的有 线路问题 距离问题 电脑 服务器相应问题。 低配置的电脑玩游戏卡其实就是设备跟不上相应慢导致的 如果游戏服务器相应慢那你是没法解决的。

每天万级访问量的网站需要购买多少云服务器?

万级访问,平均每秒的并发量不到0.3,基本上平均每秒有个0.5个请求,高峰期乘以3倍来算,每秒1.5个请求。 综合来看一般的8H8G服务器绰绰有余。

带宽方面 国内服务器便宜但带宽很贵,实际每个人可分到2M左右带宽。 再好一点5M,再好一点河南机房小块头双线机房10M独享市场价一般600RMB左右,不含图片的话,每个页面20k字节*1万个页面/1024=195M字节,195M/9.6小时=20.34M/小时=43.39K字节/s,如果请求是均匀分布的,需要3M(384K字节)带宽(1Mb=384KB 注意大小写,b是位,B是字节,差了8倍),但所有请求不可能是均匀分布的,当有高峰时3M带宽一定不够,X2倍就是6M带宽。 再冗余些10M带宽基本可以满足要求。 当然这是纯网页版,含图片和视频就按这个方式计算就行了,主要看网页大小,每个用户分的流量是多少。

组播与单播,广播有何区别

组播出现时间最晚但同时具备单播和广播的优点,最具有发展前景。 1.单播:主机之间一对一的通讯模式,网络中的交换机和路由器对数据只进行转发不进行复制。 如果10个客户机需要相同的数据,则服务器需要逐一传送,重复10次相同的工作。 但由于其能够针对每个客户的及时响应,所以现在的网页浏览全部都是采用单播模式,具体的说就是IP单播协议。 网络中的路由器和交换机根据其目标地址选择传输路径,将IP单播数据传送到其指定的目的地。 单播的优点:1)服务器及时响应客户机的请求2)服务器针对每个客户不通的请求发送不通的数据,容易实现个性化服务。 单播的缺点:1)服务器针对每个客户机发送数据流,服务器流量=客户机数量×客户机流量;在客户数量大、每个客户机流量大的流媒体应用中服务器不堪重负。 2)现有的网络带宽是金字塔结构,城际省际主干带宽仅仅相当于其所有用户带宽之和的5%。 如果全部使用单播协议,将造成网络主干不堪重负。 现在的P2P应用就已经使主干经常阻塞。 而将主干扩展20倍几乎是不可能。 2.广播:主机之间一对所有的通讯模式,网络对其中每一台主机发出的信号都进行无条件复制并转发,所有主机都可以接收到所有信息(不管你是否需要),由于其不用路径选择,所以其网络成本可以很低廉。 有线电视网就是典型的广播型网络,我们的电视机实际上是接受到所有频道的信号,但只将一个频道的信号还原成画面。 在数据网络中也允许广播的存在,但其被限制在二层交换机的局域网范围内,禁止广播数据穿过路由器,防止广播数据影响大面积的主机。 广播的优点:1)网络设备简单,维护简单,布网成本低廉2)由于服务器不用向每个客户机单独发送数据,所以服务器流量负载极低。 广播的缺点:1)无法针对每个客户的要求和时间及时提供个性化服务。 2)网络允许服务器提供数据的带宽有限,客户端的最大带宽=服务总带宽。 例如有线电视的客户端的线路支持100个频道(如果采用数字压缩技术,理论上可以提供500个频道),即使服务商有更大的财力配置更多的发送设备、改成光纤主干,也无法超过此极限。 也就是说无法向众多客户提供更多样化、更加个性化的服务。 3)广播禁止允许在Internet宽带网上传输。 3.组播:主机之间一对一组的通讯模式,也就是加入了同一个组的主机可以接受到此组内的所有数据,网络中的交换机和路由器只向有需求者复制并转发其所需数据。 主机可以向路由器请求加入或退出某个组,网络中的路由器和交换机有选择的复制并传输数据,即只将组内数据传输给那些加入组的主机。 这样既能一次将数据传输给多个有需要(加入组)的主机,又能保证不影响其他不需要(未加入组)的主机的其他通讯。 组播的优点:1)需要相同数据流的客户端加入相同的组共享一条数据流,节省了服务器的负载。 具备广播所具备的优点。 2)由于组播协议是根据接受者的需要对数据流进行复制转发,所以服务端的服务总带宽不受客户接入端带宽的限制。 IP协议允许有2亿6千多万个组播,所以其提供的服务可以非常丰富。 3)此协议和单播协议一样允许在Internet宽带网上传输。 组播的缺点:1)与单播协议相比没有纠错机制,发生丢包错包后难以弥补,但可以通过一定的容错机制和QOS加以弥补。 2)现行网络虽然都支持组播的传输,但在客户认证、QOS等方面还需要完善,这些缺点在理论上都有成熟的解决方案,只是需要逐步推广应用到现存网络当中。

发表评论