产业大数据分析

一、产业链图谱与核心环节分析

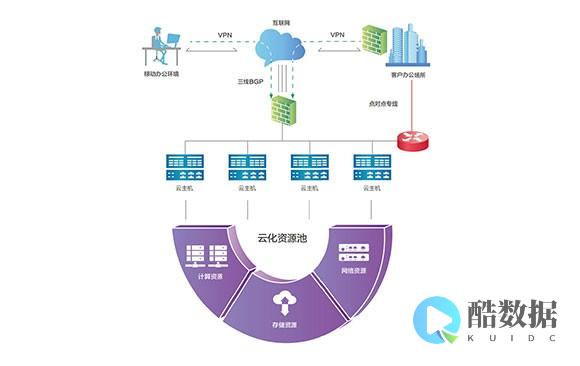

1、 产业链图谱 : 大数据产业链 上游立足海量行业数据资源、公共数据资源、通信数据资源、互联网数据资源等提供辅助性的服务,包括金融数据、医疗数据、航空数据、交通数据、电力数据等,中游是基础支撑层,提供各种大数据技术服务,如数智融合、数据安全、因特网数据中心服务、 服务器 等硬件设施,以及云计算、隐私计算、大数据平台建设等,下游则是大数据应用市场,广泛应用于政务、工业、金融、交通、电信和空间地理等行业。

2、 核心产业环节 :全国该产业中,其他大数据服务及应用、交通数据、水务数据、政务大数据、燃气数据发展较好,占总数的62.88%,拥有企业数分别为33175家、30136家、20935家、19955家、17289家。

二、 区域分析 与产业集聚度

1、 区域排行 :截至当前,大数据产业内企业总数194187家,企业数量排行前五的地域分别为广东省、山东省、江苏省、上海、北京,分别有企业数21093家、18686家、14542家、12030家、11768家。

2、 综合评价 :全国产业链共有6个省份评价为A,占比19.35%,评价为B、C、D、E的省份占比分别为38.71%,19.35%,22.58%和0.00%,产业链评价排名前三的省份分别为北京、广东省和浙江省,产业链整体规模、竞争力、融资情况、成长性和创新性这五大模块评分最高的省份分别为广东省、上海、广东省、福建省和北京。

3、 产业区域集聚度 :大数据产业在五大经济圈的数量占产业总数的54.54%,长三角产业数43904家、粤港澳大湾区19228家、京津翼19154家、长江中游15029家、成渝都圈8424家。

三、增长潜力与 创新活力

1、 企业总量及增速变化 :该产业当前共有194187家企业,近5年该产业链上企业数量持续增长,但增速有所放缓。

2、 企业增量及增速变化 :该产业近五年共新增72522家企业,其中2021年新增企业数量最多,为19321家,增速为13.74%。

3、 新增企业产业环节分布 :全国该产业链各环节中其他大数据服务及应用近三年新增企业数量最多,共新增8434家,此外发展活力较好的环节还有交通数据、水务数据、燃气数据、电力数据。

4、 快速成长产业环节 :近半年,因特网数据中心服务、云计算、数据可视化等产业环节获投次数最多,占融资总数的比重分别为41.67%、25.00%、5.56%。

5、 专利类型分布 :全国产业内企业拥有专利总数3034042件,其中发明专利公布1343020件,占比44%;发明专利授权926068件,占比30.5%;实用新型602501件,外观设计162453件。

6、 专利新增趋势 :产业内企业近5年一共新增专利申请4028843件,2020年-2023年平均每年新增专利885142件,其中2022年新增最多,新增发明专利717270件、实用新型186010件、外观设计48598件。

7、 专利地域分布 :全国各省市中,北京专利总数最多,共933628件,占全国总数的30.7%,排名前五的省份共有2312334件专利,占全国总数的75.9%。

8、 专利环节分布 :全国大数据产业专利前5环节中,政务大数据环节专利总数最多,共823873件,其余环节数据安全769488件、其他大数据服务及应用665827件、大数据平台622086件、隐私计算597133件。

四、重点企业与融资情况

1、 重点企业 :目前在全国大数据产业内,高新技术企业26631家、创新型企业14306家、科技型中小企业12344家。

2、 融资数量 :近5年融资数量共4319件,融资企业2923家,从2020-2024年,该产业融资事件持续递增,2024年最多,为3899件,融资企业数也最高,有3557家。

3、 融资额度 :近5年融资金额12283.86亿元,融资数量共4319件,1亿以上融资事件共956件,占比22%;5000万-1亿共691件,占比16%;1000万-5000万共273件,占比6%。

相关问题与解答

问题1:大数据产业的主要应用领域有哪些?

答:大数据产业的主要应用领域包括政务、工业、金融、交通、电信和空间地理等行业,这些领域通过大数据技术的应用,实现了数据的深度挖掘和价值释放,推动了各行业的数字化转型和升级。

问题2:大数据产业的发展趋势是什么?

答:大数据产业的发展趋势主要体现在以下几个方面:一是随着技术的不断进步,大数据处理和分析能力将持续提升,实现更高效、精准的数据挖掘和应用;二是人工智能、云计算等技术的深度融合将进一步推动大数据行业的创新发展;三是大数据将更广泛地渗透到政府决策、企业管理、城市治理等各个领域,成为推动经济社会发展的重要力量;四是数据安全和隐私保护将成为大数据行业发展的重要保障,促进大数据产业的可持续发展。

到此,以上就是小编对于“ 产业大数据分析 ”的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位朋友在评论区讨论,给我留言。

谁知道IT什么意思

it一、英语单词,意为“它”。 详见:它二、英语词组缩写。 全称:Information Technology即信息技术基本概念和所指范围。 IT实际上有三个层次:第一层是硬件,主要指数据存储、处理和传输的主机和网络通信设备;第二层是指软件,包括可用来搜集、存储、检索、分析、应用、评估信息的各种软件,它包括我们通常所指的ERP(企业资源计划)、CRM(客户关系管理)、SCM(供应链管理)等商用管理软件,也包括用来加强流程管理的WF(工作流)管理软件、辅助分析的DW/DM(数据仓库和数据挖掘)软件等;第三层是指应用,指搜集、存储、检索、分析、应用、评估使用各种信息,包括应用ERP、CRM、SCM等软件直接辅助决策,也包括利用其它决策分析模型或借助DW/DM等技术手段来进一步提高分析的质量,辅助决策者作决策(强调一点,只是辅助而不是替代人决策)。 有些人理解的IT把前二层合二为一,统指信息的存储、处理和传输,后者则为信息的应用;也有人把后二层合二为一,则划分为前硬后软。 通常第三层还没有得到足够的重视,但事实上却是唯有当信息得到有效应用时IT的价值才能得到充分发挥,也才真正实现了信息化的目标。 信息化本身不是目标,它只是在当前时代背景下一种实现目标比较好的一种手段。 卡尔的IT是指什么呢?在那篇文章里面他并没有明确提出,不过他提到信息技术的核心功能--数据存储、处理和传输。 从他推理的逻辑来看,即从蒸汽机、铁路、电报电话、电力等基础设施建设推过来的,还用摩尔定律来佐证主机和光纤的发展。 如果他就此打住,只从这一点出发,他的逻辑论证是非常严谨的,后面对《IT不再重要》发表不管支持与反对评论的人,在这一点上都是基本认同的(除了那些硬件和网络厂商外),笔者也认同这一点。 整个文章里他对物化的IT基础设施建设部分关注很多,基本没有关注应用层面。 但后面他讲到大众化趋势时,又提到“信息技术极易复制”,则把IT又推到了商业软件,这里已经迈出了“危险”的一步。 在2004年他出版同名书时开篇就定义了他研究、类比过来的IT,“我用的‘IT’是指通常意义上的,即所有被用来以数字形式存储、处理和传输信息的硬件和软件,特别强调的是,我只是指技术本身,我指的‘IT’并不包括技术中流动的信息和那些使用技术的人才技能”,所以他所指的IT是指前二层。 如果就这此打住,可能还是不会有太大争议(这次又加上那些难受的软件厂商)。 客观地分析软件本身的特征,的确不具备核心竞争力的四个判断标准中的三个即:稀缺性、不易复制性、不易替代性,卡尔本人也没有否认而且是在强调IT具备核心竞争力的第四个判断标准,即有价值。 但他偏偏又把题目定成了“IT不再重要”,几欲把整个IT一棍子打死!可惜他在IT这一概念上是经常含混不清:一会儿指主机网络,一会儿又跑到软件,在他后来出版的书里甚至经常“一不小心”就迈到了第三层,完全违背了他在书开头所界定的IT范围,如论述信息技术的应用、对CIO发出的诘问等。 有很多读者、包括哈佛商业评论的编辑当时就指出了这一点。 后面其它很多人也因为这一点来攻击他,甚至有人说卡尔干脆就不懂IT,有可能是真的,因为他毕竟本来就不是做IT的。 这也给我们搞研究的人也给予很大的启示和警醒,对自己不太熟悉的领域套用其它方法来研究时要特别小心,否则会闹出很多笑话。 这里笔者要强调一点,经常有软件厂商(国内外的都有)宣称上了信息化就能如何如何,就能加强企业核心竞争力(反正多是现在流行什么就跟什么,“与时俱进”)。 不知道他们是有意还是无意,且不按核心竞争力判断的四个标准来推断,试反问几个简单的问题:如果上了信息化就能如何,有多少上了信息化的企业已经亏损甚至倒闭?尤其是那些宣称有几十万家客户使用他们软件的软件企业该问问自己。 如果上了信息化就能如何,那么我们假设入库、出库、销售、库存等信息全是准确的,就能自动提高销售、降低库存吗?如果说没有上信息化之前,老板可能还可因为看不见而糊涂但幸福地过过日子,那么现在呢?只是痛苦地知道有如此多的库存在仓库里呆了如此长的时间,如此多的商品长时间占据着柜台却没有带来任何销售额更不要说利润!分析一下软件厂商们宣传“信息技术是企业的核心竞争力”的现象,结论只有两个:要么这些企业不懂什么是核心竞争力(我想应该大多数还是懂的,既希望他们懂又希望他们不懂,希望结果是懂是因为至少软件企业还能懂一些管理理念而不是埋头纯粹一技术性公司,希望结果是不懂是因为这样可以少被别人攻击没有职业道德,不知者不为过嘛),要么是另有所图。 一般企业客户与IT企业之间存在严重的信息不对称问题。 IT企业与企业客户之间的博弈,最后的结果往往会是次优选择,即所谓的“柠檬效应”。 在这点上,除了IT企业和从业人员要提高自身的职业操守外,政府或行业必须加强对信息化建设的培训教育,提高企业对信息化建设的认识,引进管理咨询公司、监理公司等来改变这一博弈结局,以达到新的平衡,促进IT业更健康的发展。 信息技术本身只是一个工具,就象一柄利剑或一枝好笔,买了它并不能一定保证你武功增进多少、字写漂亮多少,还需要你不断地去练习如何舞剑、如何写字,信息化建设也需要你不断地提升运用信息的能力,这才是真正核心也是最难的地方。 功夫全在题外!信息化(数字化)目的并不是上系统拿几个数字,它只是基础,其核心在一个“化”字,把各种资源相关的信息整合起来后进行“合理化”、“优化”的配置。 譬如用历史信息来辅助做销售预测、采购计划、生产计划、配送计划、库存计划,并按照这些计划下达指令并根据实际运行情况滚动修正计划。 美国哈林顿(Joseph Harrington)博士提出的计算机集成制造(Computer Integrated Manufacturing,CIM)包含两个基本观点:一是企业生产的各个环节包括市场分析、产品设计、加工制造、经营管理和售后服务等是一个不可分割的整体,必须紧密相连、统一考虑;二是整个运作过程实质上是一个数据的采集、传递和加工处理过程,最终产品可以看作是数据的物质表现。 如果上了信息系统却不用它来辅助决策,还是按照原来的运作方式运作,则信息系统的作用可能只是限于解放某些岗位的某些工作,如统计报表等,且同时还会增加另外一些岗位的工作。 大量经验表明,如果不用信息系统收集上来的数据,要实现用来辅助决策的准确、及时、完整的信息根本不可能,信息系统只有用它才可能逐步提高其准确性、及时性和完整性。 按照核心竞争力的评价标准,要构造核心竞争力,本质上只有整合能力才是,而且越外显的能力越容易被模仿。 冰山一角,露在外面的越少越不容易被模仿,越能构成核心竞争力。 就象哈佛商业评论编辑Hal Varian(加利福尼亚大学伯克利分校信息管理与系统系主任)指出的那样

智力激励法的运用程序包括哪些阶段

包括三个阶段:战略制定、战术运用(战略实施)和战略评价。 战略制定——包括确定企业任务,分析企业的外部机会与威胁和企业内部优势与弱点,建立长期目标,制定可供选择的战略,以及选择特定的实施战略。 战略制定过程所要决定的主要问题有:企业进入何种新产业?放弃何种产业?如何配置资源?是否进入新的地域?是否扩大市场范围?是否扩大经营或进行多元经营?是否进行合并或建立合资公司?如何防止被敌意接管?由于没有任何企业拥有无限的资源,战略制定者必须确定在可选择的战略中,哪一种能够使公司获得最大收益。 战略决策将使公司在相当长的时期内与特定的产品、市场、资源和技术相联系。 战术运用(战略实施)——在这一过程中,要求公司树立年度目标、制定政策、激励雇员和配置资源,各个职能部门制定具体的战术,以便使制定的战略得以贯彻执行,也就是战略实施阶段。 战术运用活动包括培育支持战略实施的企业文化,建立有效的组织结构,制定预算,建立和使用信息系统,制定各种行动。 方案和具体计划措施。 战术运用往往被称做是战略管理的行动阶段,实施意味着动员雇员和管理者将已制定的战略付诸行动。 已经制定的战略无论多么好,但如未能实施,便不会有任何实际作用。 战术运用活动受企业中的所有雇员及管理者的素质和行为的直接影响,往往被看作是战略管理过程中难度最大的阶段,因此,在该阶段人力资源的开发和利用是关键环节。 为激励整个公司的管理者和雇员以自豪感和热情为实现已明确的目标而努力工作,要求每个分公司或部门在战术运用阶段都必须回答诸如这样的问题:“为实施企业战略中属于我们责任的部分,我们必须做什么?”以及“我们能将工作做得多好?”战略评价——这是战略管理的最后阶段。 由于外部及内部因素处于不断变化之中,所有战略都将面临不断地调整与修改,所以管理者需要及时地了解哪一特定的战略管理阶段出了问题,而战略评价便是获得这一信息的主要方法。 战略评价活动包括:重新审视外部与内部因素;度量业绩;采取纠正措施。 战略评价是必要的,因为今天的成功并不保证明天的成功,成功总是和新的、不同的问题并存,自满的公司必然失败。 注:智力激励法=头脑风暴法头脑风暴法出自“头脑风暴”一词。 所谓头脑风暴(Brain-storming) 最早是精神病理学上的用语,指精神病患者的精神错乱状态而言的,现在转而为无限制的自由联想和讨论,其目的在于产生新观念或激发创新设想。 头脑风暴法又称BS法、自由思考法,是由美国创造学家A·F·奥斯本于1939年首次提出、1953年正式发表的一种激发性思维的方法。 此法经各国创造学研究者的实践和发展,至今已经形成了一个发明技法群,如奥斯本智力激励法、默写式智力激励法、卡片式智力激励法等等。

什么是客户细分?在实施客户关系管理时它的目的是什么?它对企业起到什么作用?

在进行客户细分时,依据不同的细分标准能产生具有很大不同的客户细分结果~如:以产品划分,了解使用该产品的企业所具有的共同属性;以行业划分,了解该行业使用产品的核心关注功能点;以企业规模划分,了解企业在购买产品时的考量因素是什么……如我所知道的一款CRM系统——腾讯企点客服,被物流和教育行业的客户广泛地使用,主要受到这两个行业吸引的原因是企业在进行与客户的交流时,需要有相应的公司形象、员工监管、客户标签化管理及群发助手等方面的功能,而这些都是企点客服所具备的功能~在实施客户关系管理时,就是希望通过对直接到访的客户意向进行挖掘;对潜在客户的意向进行持续触达,挽回客户意向;对有使用需求,但还没有头脑占位的客户进行广告宣传;这些举措最终都是为了能实现企业的盈利目的~对企业而言,实施客户关系管理一方面能在客户细分日益严重,获客成本越来越高的环境之下将目标客户吸纳进企业的客户库中,将潜在客户转化为目标客户,实现最终的企业盈利~

发表评论